Riaz Osmani

8 February 2026

I have compiled a list of the constitutional reform proposals included in the July Charter. Although this list is a little incomplete compared to the ones in the actual section in the Charter, it highlights the main issues and provides some clarity. According to the latest information, only the constitutional reform proposals of the July Charter will be subjected to the February 12 referendum.

If the “Yes” vote wins in that referendum, the newly formed National Parliament — also acting as the Constitutional Reform Council — will be legally obligated to pass all the bills for these reforms within 180 days from the start of its first session.

If this obligation is not met, that will constitute a constitutional violation, inviting intervention by the Supreme Court. Notably, where some political parties registered “notes of dissent” on certain issues, the elected MPs of the winning party will be able to reflect those objections in the way they draft bills, after a “Yes” vote.

The proposals for legal reforms mentioned in the July Charter that are to be implemented through laws or ordinances, rules and executive orders, have no connection to the referendum and do not affect the Constitution. For that reason, I have not included them in this list.

Constitutional Reform Proposals

1. Term of the Prime Minister

Limit the tenure of the Prime Minister to a maximum of 10 years. No individual, no matter how many terms or how many times, may serve as Prime Minister for more than 10 years in total. A person holding the office of Prime Minister shall not simultaneously hold the position of party leader.

2. President

Introduce substantial changes to the election, impeachment, and pardon powers of the President. Under the new process, the President will be elected not only through party votes but by the votes of members of both the Upper and Lower Houses of the Parliament, enabling the President to maintain a neutral stance.

3. Balance of Powers and Appointment Authority

Ensure a clearly defined distribution of powers between the President and the Prime Minister; in particular, guarantee that the President has independent authority to appoint members of the Election Commission, Anti-Corruption Commission and the Judiciary — instead of appointments being based solely on the Prime Minister’s advice. Include a constitutional provision that the President may appoint the senior-most Judge of the Supreme Court Appellate Division as Chief Justice.

4. Bicameral Parliament

Form an Upper House within Parliament to include experts and distinguished citizens. Seats in the Upper House shall be allocated proportionally based on the votes received by political parties in the National Parliament (Lower House).

5. Article 70 Reform

Ensure that Members of Parliament have the freedom to cast conscience votes in favour of or against their own party on general legislation and policy; however, maintain party discipline for confidence motions (to ensure government stability) and for the passing of money bills.

6. State of Emergency

Provide for the declaration of a state of emergency by the President with the approval of the Cabinet and the presence of the opposition leader or deputy leader when there is a threat to national independence, sovereignty, territorial integrity, a pandemic, or natural disaster. Constitutionally guarantee that fundamental rights such as life, personal liberty and access to justice cannot be suspended under any circumstances during such an emergency.

7. Caretaker Government

Permanently include in the Constitution a provision for a neutral interim government for conducting free and fair elections, selected according to the procedures described in the Charter. The Chief Adviser and other Advisers of this government shall not be affiliated with any political party and shall not be permitted to contest in subsequent elections.

8. Judicial Independence

Provide full constitutional independence to the Judiciary. Remove Executive control over lower courts. Transfer the control of subordinate court Judges from the Ministry of Law entirely to the Supreme Court. Strengthen the Supreme Judicial Council’s authority over Judge tenure and removal. Ensure constitutionally that an independent judicial appointments commission, led by the Chief Justice, will be formed to appoint Judges of the Supreme Court, and include provisions in the constitution regarding appointment commissions for the Appellate Division and High Court Division.

9. Decentralisation of the Supreme Court

Establish permanent circuit benches of the Supreme Court in each divisional city to bring justice closer to the people, reduce excessive centralisation in Dhaka, save time and costs for litigants, and implement effective decentralisation of judicial functions at the divisional level.

10. Expansion of Subordinate Courts at Upazila Level

Clearly define that subordinate courts located in district headquarters (Upazila Courts) remain attached to the District Judges’ Courts. Establish new courts in remaining upazilas in phases, considering population density, geographic conditions, transportation, distance, economic conditions and case loads.

11. Establish a Permanent Attorney Service

Form a permanent attorney service comprising the Supreme Court and district units. Appointments will be made through competitive examinations by the Judicial Service Commission based on merit and ability, replacing the current temporary and politically influenced system.

12. Autonomy of the Election Commission

Ensure the Election Commission is free from direct or indirect influence by the Prime Minister’s office in matters of finance and administration. Provide the Commission full authority to recruit and control its own staff and full financial autonomy to use state funds directly from the consolidated fund rather than being dependent on government oversight for election expenses.

13. Appointment of Election Commissioners

Constitutionally mandate the formation of an independent and neutral ‘selection committee’ for appointing the Chief Election Commissioner and other commissioners. Provide for legislation to hold the Chief Election Commissioner and commissioners accountable and establish a code of conduct.

14. Local Government

To ensure effective decentralisation of state power, transform elected local governments (union, upazila and district councils) into truly autonomous institutions with adequate administrative powers, legal protection, and independent budgets. Provide constitutional guarantees to strengthen local government so it is not dependent on the central government and can ensure local development and good governance, including direct participation of local people in decision-making and development activities. Transfer the responsibility for conducting local government elections to the Election Commission.

15. Increasing Women’s Representation in Parliament

Maintain the existing 50 reserved seats and gradually increase women’s representation to 100 seats. After implementing the July Charter, require each political party to nominate at least 5% more women candidates when nominating candidates for the 300 parliamentary seats.

16. Appointment of an Ombudsman

According to Article 77 of the constitution, introduce an independent Ombudsman to ensure administrative transparency and accountability, and curb abuse of power by the civil service. Provide the Ombudsman full authority to investigate complaints and take necessary action against harassment and corruption faced by citizens.

17. Appointments in the Public Service Commission

Ensure that the Public Service Commission is free from all political and administrative interference at all levels of public service recruitment. Constitutionally guarantee full autonomy of the Commission to build a professional and efficient civil service.

18. Appointment of the Comptroller and Auditor General

Provide full administrative and financial independence to the office of the Comptroller and Auditor General to ensure accurate accounting of every penny of public funds. Make the institution accountable only to Parliament and ensure public transparency through annual public reporting.

19. Anti-Corruption Commission (ACC)

Transform the Anti-Corruption Commission into a constitutional institution free from government influence. Ensure transparency in commissioner appointments and grant full independent powers to investigate and take legal action against corruption at all levels without political interference.

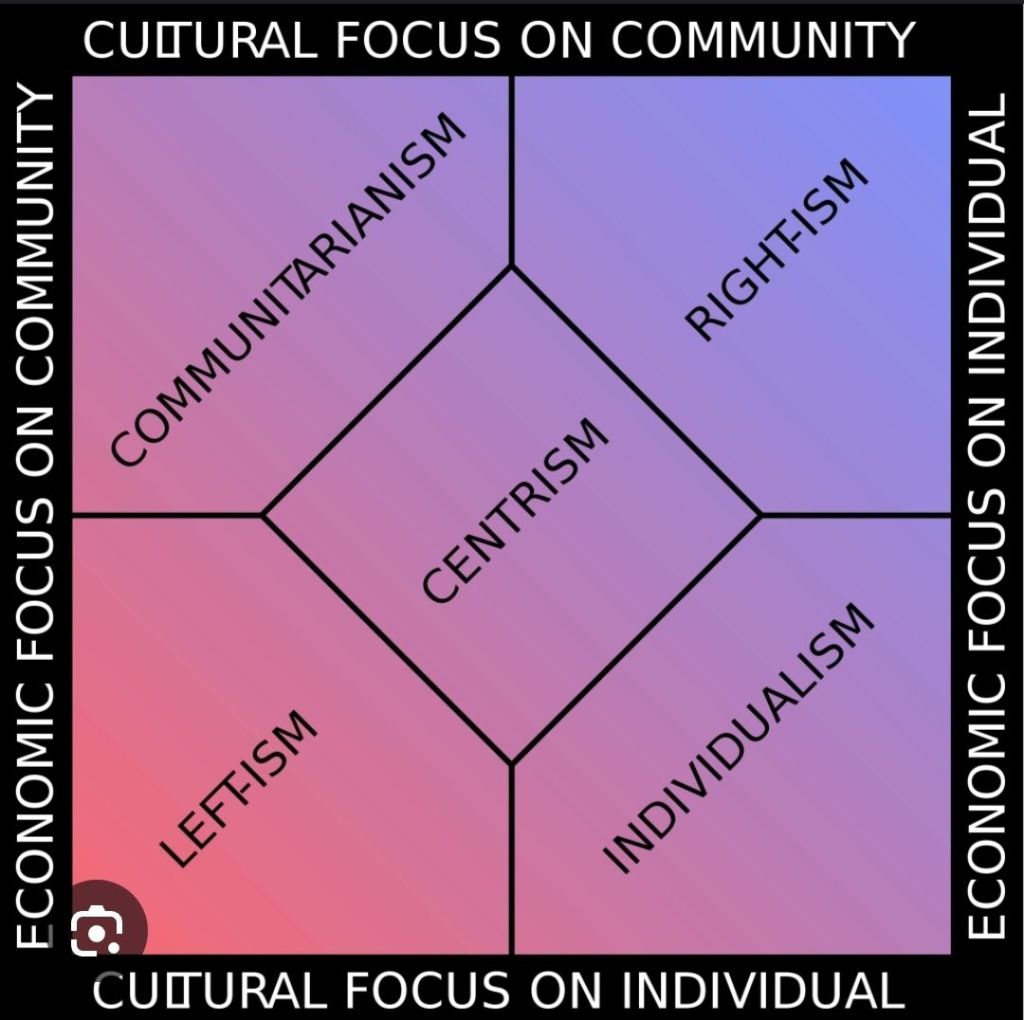

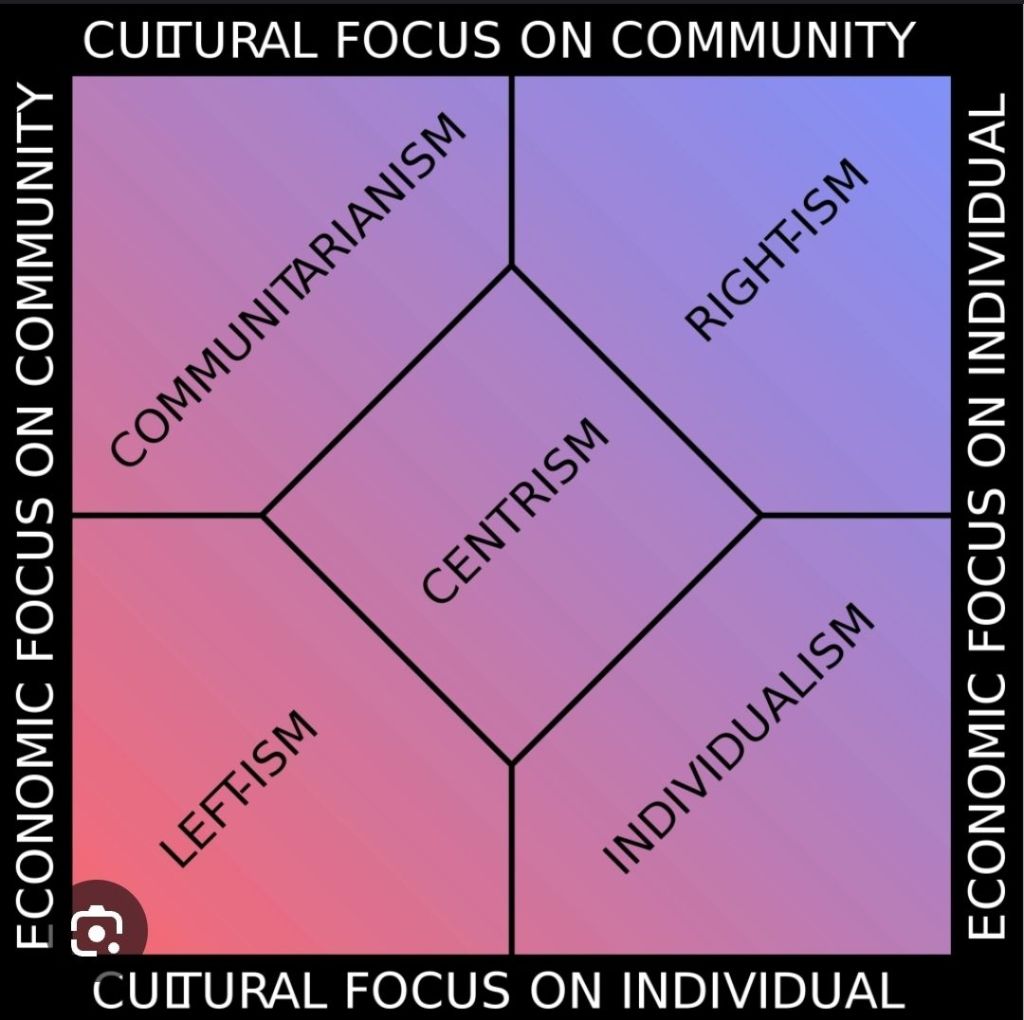

20. Fundamental Principles Of the State

Modernise the principles of the state based on equality, human dignity, social justice, and religious freedom and harmony. Embed the goal of creating an inclusive and non-discriminatory society — reflecting the spirit of the Declaration of Independence — as a fundamental basis of the Constitution.

21. National Identity and Citizenship

Clearly state in the Constitution that citizens of Bangladesh shall be known as “Bangladeshi.” Resolve legal complications related to dual citizenship, simplify citizenship rights for expatriates, guarantee their voting rights in national elections, and protect their participation and investment in policy processes.

22. Coexistence and Dignity of All Communities

Include in the Constitution that Bangladesh is a multi-ethnic, multi-religious, multi-lingual, and multi-cultural country where the coexistence and proper dignity of all communities will be ensured.

23. Language

Retain “Bangla” as the language of the Republic. Constitutionally recognise all other mother tongues used by citizens as commonly used languages of the country.

24. Expansion of the List of Fundamental Rights

According to the recommendations of the Constitutional Reform Commission, revise and expand the list of fundamental rights in Part III of the Constitution. Replace the limited list of prohibited discrimination with a broader list including religion, race, colour, ethnicity, language, culture, gender, political opinion, physical or mental disability, economic status, place of birth, and many other grounds.

25. Parliamentary Approval of International Treaties

Add to the Constitution that international treaties affecting national interest or security shall be approved by the majority vote of both Houses of Parliament.

26. Reapportionment after Census or Every Ten Years

Mandate that the Election Commission shall redraw parliamentary boundaries after each census or approximately every ten years based on population changes to ensure fair and equal representation. Provide for a temporary specialised committee to make this process more transparent, precise, and participatory.

27. Parliamentary Standing Committees

Strengthen standing committees of Parliament by including opposition MPs to ensure oversight and transparency of each Ministry’s activities, and constitutionally require Ministries and authorities to answer to these committees for any irregularities or decisions.

28. Election of the Deputy Speaker

To preserve the true beauty and neutrality of parliamentary democracy, introduce a permanent provision to elect the Deputy Speaker of Parliament from the main opposition party. This strengthens balance and neutrality between government and opposition within the Legislature.

29. Constitutional Amendments

For changes to the fundamental structure of the constitution, require not only parliamentary majority but also a nationwide referendum and direct public approval. Ensure that constitutional amendments receive support from two-thirds of members in both the Upper and Lower Houses and provide constitutional guarantee of public consent for major changes.

30. Transitional and Temporary Provisions

Remove constitutional foundations that legitimised past military rule. Create opportunities to redefine the power and process to add temporary or transitional provisions in the future, significantly altering the constitutional continuity and legitimacy framework.

31. Repeal of Unchangeable or Permanent Restrictions

Abolish so-called “unchangeable” or “permanent” restrictions imposed on the Constitution. By repealing these provisions, transform the Constitution into a dynamic document so that the people of the country can fully amend or refine any part of it according to their needs and the demands of the times.

32. Prevention of Abuse of Power and Illicit Income

Constitutionally create an environment in which no one can enrich themselves using power or legal authority. Strictly control the use of power for personal gain while ensuring that people receive fair recognition for their ability and labour, and that creativity and individual potential fully develop through work. Instead of entrenched corruption and capture, merit and labour shall become the primary foundation for life.